MAR 28, 2016 | oleh FAZAR RAMDHANA SARGANI

Belajar dari Silicon ValleyEkonomi Indonesia tengah memasuki era baru. Melangkah dari agrikultur dan manufaktur, kaki pancang perekonomian Indonesia akan bertumpu pada satu tiang baru, yakni ekonomi digital. Ada dua preseden yang menandai pergerakan tersebut: (1) kunjungan Joko Widodo ke Silicon Valley, tepatnya ke markas Google, Facebook dan Twitter; (2) dan rencana besar dibangunnya klaster/aglomerasi hi-tech Gedebage di Bandung. Kunjungan Jokowi langsung mendapat respon positif dari, misalnya, Google yang akan membantu 100 ribu firma pengembang piranti lunak di Indonesia. Selain perihal ekonomi, Jokowi juga menyanjung sekaligus meminta bantuan pada Twitter dalam proses demokratisasi di Indonesia. Sedangkan ‘Bandung Teknopolis’ seakan-akan sudah terintegrasi dalam skema nasional mengingat akan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung yang berangkat dari Halim dan berhenti di Tegalluar, dekat Gedebage. Pengembang besar, Summarecon, juga telah meng-‘akumulasi primitif’ sawah-sawah di sekitaran Gedebage hingga Ciwastra. Dan memproyeksikannya menjadi kawasan bertajuk ‘Summarecon Bandung Teknopolis dan Kota Kreatif’. Kawasan Gedebage digadang-gadang akan menjadi Silicon Valley van Java.

Terlepas dari apakah kelak teknopolis ini akan juga diterapkan di beberapa kota di Indonesia setelah Bandung, masih terdapat masalah elementer dalam ekonomi digital tersebut. Masalah yang dimaksud bukanlah seperti yang dibayangkan dalam film dokumenter Citizen Fourmisalnya; saat kebebasan dan privasi warga negara menguap dalam dalih keamanan nasional. Melainkan pada kecenderungan ekonomi (kapitalisme) digital itu sendiri, yang jika memang Jokowi dan Ridwan Kamil memiliki komitmen kuat untuk menerapkan model ekonomi digital tanpa menimbang-nimbang kelemahannya, maka justru rencana tersebut berpotensi membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih rentan. Hal itu disebabkan terdapatnya salah satu sektor ekonomi baru di Indonesia tersebut bergantung pada dinamika pasar (finansial). Selain itu, memang model kepemilikan firma atau korporasi digital a la Silicon Valley sangat efektif untuk menarik modal. Namun jika hanya ‘salin’ dan ‘tempel’ model tersebut, itu bukanlah kebijakan yang arif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia yang kini telah masuk ke angka 0.4 di koefisien indeks Gini.

Rencana pembangunan Silicon Valley van Java ini perlu ditinjau lagi, berkaca pada Silicon Valley di AS. Artikel ini tidak berfokus menelaah masalah persiapan infrastruktur sektor ekonomi digital ini, semisal ladang server, komitmen riset dari pemerintah dan universitas (yang sangat kental pada sejarah pembangunan Silicon Valley), analisis dampak lingkungan, tenaga kerja domestik yang andal, dll. Namun artikel ini juga tidak berambisi untuk menawarkan solusi atau langkah antisipatif yang pasti atas datangnya kapitalisme digital di Indonesia. Melainkan artikel ini sebatas berusaha untuk menyodorkan wacana ekses negatif model ekonomi Silicon Valley dan narasi preventif umum untuk dipikirkan dan dibahas bersama.

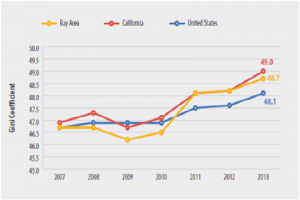

Sumber: Research Brief Income Inequality In the San Francisco Bay Area.

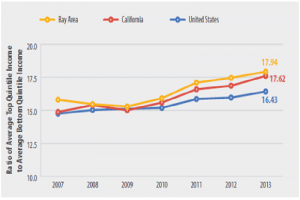

Sejak populernya istilah Silicon Valley berkat tulisan Don Hoefler di Electric News, Januari 1971, ia kini telah berkembang menjadi salah satu wilayah terkayadi Amerika. Tahun 2014, median pendapatan rumah tangga di Silicon Valley sebesar $94,572 per tahun, lebih besar 43% dari pendapatan rumah tangga di seluruh Amerika sebesar $53,291. Bahkan menurut Bloomberg, San Jose, yang merupakan kota administratif Silicon Valley, adalah kota terkaya di Amerika. Gross metropolitan product (GMP) San Jose besarnya lebih dari dua kali lipat dari GMP rata-rata seluruh kota di Amerika. Namun, buruknya agihan pendapatan menjadi problem utama di Silicon Valley. Hasil penelitian Silicon Valley Institute menunjukkan angka koefisien indeks Gini 2013 di San Francisco Bay Area sebesar 48.7, lebih besar 0.6 poin dibandingkan keseluruhan AS. Sejak tahun 1989, koefisien Gini terus naik dari 40.5 hingga 48.7 (20%). Angka rasio rata-rata pendapatan kuartil atas dengan rata-rata pendapatan kuartil bawah pun cukup tinggi, sebesar 17.94, lebih besar 1.51 poin dengan rasio nasional Amerika. Ketimpangan pendapatan di San Francisco Bay Area memang mengalami penurunan saat terjadinya krisis 2008 hingga 2010. Namun setelah mengalami recovery pada tahun 2013, mencapai rekor tertingginya dibanding pra-krisis. Hal ini pararel dengan data Thomas Piketty. Di Amerika, saat krisis share of top decile in national income mengalami penurunan dengan puncak 45% tahun 2007. Namun kemudian naik kembali dengan akselerasi lebih pesat dari sebelum krisis 46% pada tahun 2010. Bahkan menurut Saez, dalam tiga tahun perbaikan ekonomidari 2009-2012, 91% kenaikan pendapatan terpusat pada 1% populasi Amerika.

Sumber: Research Brief Income Inequality In the San Francisco Bay Area.

Selanjutnya, menurut Silicon Valley Rising, kampanye untuk menyerikatkan pekerja yang dibayar rendah di Silicon Valley, satu dari tiga rumah tangga (30%) di Silicon Valley tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Tak ayal justru terdapat lebih dari 7000 orang tunawisma di Silicon Valley, San Fransico. Permasalahan menjamurnya tunawisma di San Francisco sempat menimbulkan ketegangan antar kelas. Peristiwa ini ditandai oleh dipublikasikannya surat terbuka oleh salah satu technopreneur Justin Keller yang bernada peyoratif terhadap kaum ‘hobos’. Belum pula ditambah ketimpangan berbasis ras juga mewarnai kehidupan perekonomian Silicon Valley. Mayoritas pekerja jasa rendah (pekerjaan tier 3) seperti petugas kebersihan dan keamanan datang dari ras Latin dan Afrika-Amerika.

Sumber: siliconvalleyrising.org

Sedikitnya data di atas sudah cukup untuk (tidak hanya) menunjukkan bahwa dinamika ketimpangan di Silicon Valley mengukuti tren nasional AS, (melainkan) juga hal yang paling penting adalah korporasi digital tidak bisa menjadi buffer krisis dan bukan solusi pemerataan pendapatan. Dari sifat inherennya yang timpang dan crisis-prone itu, harusnya mencoret model ekonomi digital Silicon Valley dari daftar alternatif untuk mengentaskan ketimpangan pendapatan dan berperan sebagai penahan krisis.

Problem KepemilikanJika ditelaah memang ketimpangan ini, mengikuti Moulier-Boutang, disebabkan objek akumulasi dalam kapitalisme digital sangat bergantung pada kreativitas dan hasil pengetahuan, yang jelas-jelas dikuasai oleh para pekerja kerah putih atau pekerja immaterial. Namun ketimpangan dalam korporasi hi-tech tidak semata-mata disebabkan pembagian kerja (division of labor) antara petugas pembersih versus teknisi, tetapi yang paling mendasar adalah masalah kepemilikan. Perusahaan berbasis teknologi mayoritas mendapatkan dana start-updari venture capital –pemegang saham atau investor.

Model kepemilikan perusahaan kapitalistik sudah mesti menghasilkan ketimpangan. Akan selalu lebih besar return on capital daripada kenaikan pendapatan para pekerja. Juga tentu saja model kepemilikan ini jauh dari kata demokratis, saat suara didasarkan pada jumlah share yang dimiliki.

Lalu apakah ada alternatif? Bagaimana dengan model ekonomi yang sedang banyak dibicarakan sekarang, sharing economy? Model ini tengah banyak dipraktikan oleh beberapa perusahaan jasa berbasis teknologi, mulai dari taxi (Uber), penginapan (AirBnB), hingga pembersih rumah (Homejoy). Dan bukankah perusahaan-perusahaan seperti ini yang kelak diharapkan untuk bermunculan di kawasan teknopolis dan cerdas di Gedebage? Namun artikel ini berpendapat, senada dengan banyak pembahasan lain, bahwa sharing economy bukanlah solusi untuk sifat inheren perusahaan digital dan/atau teknologi. Karena, singkatnya, firma-firma digital yang mengusung sharing economy berperan sebagai perusahaan logistik yang memosisikan pihak-pihak lain yang terlibat di bawahnya sebagai middlemen.

Sharing economy disebut juga dengan on-demand economy, karena aktivitasnya yang sangat bergantung pada permintaan konsumen. Dalam kalimatnya, Asher-Schapiro menyatakan: “premis sederhananya sangat menggoda: orang-orang memiliki skill, dan pelanggan menginginkan jasa. Silicon Valley berperan sebagai pencocok, membuat aplikasi yang mencocokkan pekerja dengan pekerjaan”. Model ini kerap digemakan karena ide ‘berbaginya’ dan dianggap dapat membuat orang miskin merasa memiliki bisnis atau perusahaan tempat dia bekerja.

Namun dua tahun terakhir tampaknya telah menunjukkan bahwa sharing economy memiliki kelemahan, yang sebenarnya sama –jika tidak lebih parah- dari model konvensional dengan status kepegawaian (employment) yang jelas. Kecacatan sharing economy disembunyikan oleh romantisasi kata pertama dari frasa tersebut. Kata sharing seketika mengkonstruksi imaji di kepala publik mengenai ‘saling berbagi’ antar individu dalam memenuhi kebutuhannya. Jika si A ingin berpergian, maka ia bisa menggunakan jasa kendaraan si B. Sedangkan jika si B ingin membersihkan rumahnya, ia bisa menggunakan jasa si A. Semua berbasis saling tolong-menolong, sambil mendapatkan bonus dari jasa mereka.

Imajinasi indah tentang berbagi sirna seketika ketika kenyataan empiriknya berbicara hal berbeda. Kasus Uber sempat hangat jadi perbincangan tahun lalu. Para driver-partners Uber bukanlah pekerja resmi. Mereka mendapatkan pendapatan dari bayaran bayaran penumpang yang terlebih dahulu dipotong untuk perusahaan, dan pengeluaran operasional pribadi seperti bensin dan perawatan kendaraan.

Tanpa adanya hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja tetap di perusahaan konvensional, kondisi driver-partners justru lebih memprihatinkan. Sejak diluncurkannya pada Mei 2013, Uber menarik perhatian para calon driver-partners yang jika diratakan bisa mendapat $15-20 per jam. Namun karena persaingan dengan Lyft, (persis seperti kompetisi antara Go-Jek dengan GrabBike di Indonesia) Uber memotong tarifnya yang berimbas langsung pada pendapatan para driver-partners. Kendati kini para driver-partners di Los Angeles telah membentuk California App-based Drivers Association (CADA), daya tawar mereka masih sangat rendah di hadapan Uber. Tanpa adanya kejelasan status kerja, para driver-partners tak memiliki perlindungan, upah yang layak, dan berada di luar regulasi pemerintah. Ini adalah bentuk paling nyata dari proletarization sekaligus precarization masyarakat.

Singkatnya dalam sharing economy, masih terdapat ketegangan antagonistik antara kelas pekerja (lebih tepatnya proletar, karena tidak resmi statusnya) dengan pemilik perusahaan. Jika mengutip Moulier-Boutang, sharing economy tak lebih dari “old wine in new bottle”. Justru pada sharing economy antagonisme tersebut berpotensi untuk jauh lebih merugikan proletar mengingat ia berada di luar regulasi.

Namun apakah dengan demikian ekonomi digital di Indonesia perlu menghindari sharing economy dan kembali lagi ke bentuk perusahaan konvensional dengan dalih paling tidak pekerja mendapatkan hak-haknya? Tentu tidak, jika kita mau melangkah lebih jauh ke model berikutnya yakni koperasi. Mungkin di kepala banyak orang Indonesia koperasi tak akan jauh dari koperasi simpan pinjam dan koperasi unit desa, kalau bukan koperasi SMA. Padahal di Indonesia sendiri hari ini telah berkembang ragam koperasi dengan pelbagai fokus, mulai dari usaha dapur rekaman, hingga riset. Lebih mapan pula di Eropa, CECOP –CICOPA Europe adalah sebuah konfederasi koperasi di bidang industri dan jasa yang terbukti lebih imun terhadap dampak krisis 2008. Artinya, imunitas yang dimiliki oleh koperasi didapat karena ia memiliki otonomi relatif dengan pasar. Dan sejenis dengan CECOP – CICOPA, terdapat pula The Co-Operative Group di Inggris dengan ragam bisnis di berbagai sektor, seperti makanan, travel, asuransi hingga legal service. Ini menunjukkan bahwa model koperasi dapat diterapkan dan dikembangkan pada berbagai sektor usaha—dari bisnis dengan teknologi sederhana, hingga mutakhir. Oleh karena itu tak menutup kemungkinan jika koperasi dapat dibentuk dalam sektor digital.

Koperasi di sektor digital sendiri, khususnya internet, terus dikembangkan. Sebagai contoh terdapat agenda Platform Cooperativism, program jaringan koperasi di bidang tekonologi digital. Platform ini berusaha untuk melampaui keterbatasan sharing economy, yakni masalah kepemilikan, kepengurusan yang demokratis (satu kepala, satu suara), dan merumuskan solidaritas. Scholz, salah satu penggagas Platform Cooperativism, mengatakan bahwa memang perlu perjuangan untuk memperbaiki kondisi kerja dan hidup pekerja, tetapi itu saja tidak cukup. Katanya, kita tidak bisa mengatasi ketimpangan ekonomi hanya dengan kehendak baik dari pemilik perusahaan; akan tetapi kita harus bersama-sama mendesain infrastruktur yang berintikan demokrasi. Koperasi tidak memberikan rasa kepemilikan semu pada para anggotanya, seperti layaknya model usaha konvensional. Banyak para pekerja yang merasa memiliki dan bahkan cinta pada perusahaannya, padahal relasi objektif kedua unsur itu eksploitatif untuk pihak pertama oleh pihak terakhir. Sedangkan menjadi anggota koperasi, secara resmi seseorang memiliki ’perusahaannya’ bersama anggota lain. Dan ia sama berhaknya untuk menentukan nasib perusahaannya tersebut, juga sama besar tanggungjawabnya. Dengan kata lain, azas kolektivitas, gotong-royong atau tolong-menolong (ta’awun) menjadi dasar dari koperasi. Sehingga koperasi berfungsi sebagai model yang tidak bergantung pada eksplotasi para pekerjanya, atau dengan kata lain, juga memberi otonomi untuk para pekerja/anggotanya, dan sudah terbukti dapat mengatasi ketimpangan serta berdaya tahan terhadap tingginya volatilitas pasar.

Memang, perlu diakui, koperasi tidak bisa serta-merta lepas dari global supply chain yang eskploitatif dalam, mengutip Bifo, kapitalisme necro-ecomony hari ini. Karena jika, katakanlah koperasi-koperasi digital dibuat di Bandung, maka mereka akan menggunakan bahan baku perangkat keras yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan China yang mengeksploitasi buruhnya. Selain itu juga, belum memungkinkan untuk koperasi-koperasi tersebut untuk menghindari sistem kerja out-source berbasis proyek yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan digital besar di Amerika. Artinya, keadaan koperasi masih terjepit untuk mewujudkan kontribusi positifnya untuk masyarakat luas. Namun realitas pahit tersebut bukanlah tanpa jawaban, justru itu adalah peluang untuk melebarkan sayapnya. Agar kelak koperasi-koperasi di Bandung Teknopolis tidak berdiri dan melawan sistem sendiri, sistem koperasi perlu terus dikembangkan dengan cara kerjasama antar koperasi (coop-to-coop cooperation) dari hulu sampai hilir. Kerjasama antar koperasi ini dapat kita contoh dari beberapa koperasi-koperasi yang telah menjalin relasi di berbagai sektor, salah satunya kopi. Di Jakarta sendiri telah terdapat koperasi yang memiliki kedai kopi yang membeli kopinya dari koperasi roasting kopi yang membeli biji kopinya dari koperasi petani kopi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, jika koperasi digital di Bandung dapat berkerjasama dengan koperasi pembuat perangkat keras di China dan produknya dibeli oleh koperasi di Amerika, barulah rantai pertambahan nilai global dapat diretas, atau dengan kata lain ‘tumbal manusia’ dalam pembangunan dapat diminimalisasi.

Jadi, jika memang di benak Joko Widodo tertanam optimisme pada ekonomi digital untuk perbaikan ‘masyarakat’ Indonesia, maka perlu kiranya ia mempelajari betul hal di luar potensi romantis sektor ini, yang kemungkinan mayoritas perkembangannya mengandalkan invetasi asing. Khusus sifat-sifat yang inheren–timpang, eskpoitatif dan lemah pada hantaman krisis—yang terdapat di perusahaan-perusahaan teknologi dan digital konvensional mesti ia perhatikan dan antisipasi juga. Terlepas dari itu, sebenarnya, sah-sah saja jika Jokowi tidak memasang mata pada narasi alternatif, yang secara prinsip lebih egaliter dan stabil, untuk mendorong jalannya ekonomi hi-tech. Namun dengan demikian, lagi-lagi, kita berhak menginterogasi predikat Jokowi sebagai ‘man of the people’. Karena jangan-jangan, mengutip argumentasi Geger Riyanto, teknopolotiknya sebatas bertujuan untuk membangun satu tugu ‘digital’ yang merekam namanya dalam sejarah: sebuah ambisi personal yang diamini oleh dambaan khalayak kolektif akan negara berteknologi mutakhir.***

Buku:

Emmanuel Saez, Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (Updated with 2013 preliminary estimates). Update tulisan dengan judul yang sama dalam Pathway Magazine, Stanford Center for the Study of Poverty and Inequality tahun 2008. 2015

Franco berardi Bifo. The Coming Global Civil War: Is There Any Way Out? Jurnal e-flux #69 Januari 2016.

Moulier-Boutang. Cognitive Capitalism. Polity Press. 2011

Silicon Valley Institue for Regional Studies. Research Brief Income Inequality In the San Francisco Bay Area. Juni 2015

Thomas Piketty. Capital in the Twenty-First Century. The Belknap Press of Harvard University Press. 2014

Trebor Scholz. Platform Cooperativism Challenging the Corporate Sharing Economy. Rosa Luxemburg Stiftung, New York Office. 2016

http://islambergerak.com/2016/03/wacana-kapitalisme-digital-dan-kemungkinan-antisipasinya/