Muhammad Ridha | Harian Indoprogress

Sedikit Tambahan Untuk Bonnie Setiawan

SAYA tertarik dengan tulisan Bonnie Setiawan mengenai berpindahnya aset dan lahan desa kepada pemodal. Penulis memberi judul tulisannya Bagaimana Pemodal Kuasai Lahan Desa?. Sebuah judul yang menarik. Tulisan Bonnie lebih banyak dipicu oleh artikel Kompas 28 Januari 2016, berjudul “Pemodal Kuasai Lahan Desa.” Artikel itu mengumbar data yang diekstrak dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mengungkapkan 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai oleh 0,2 persen penduduk Indonesia. Data ini ditambah data sensus pertanian 2013 yang menunjukkan tingginya jumlah petani kecil. 26,14 juta petani hanya berlahan rata-rata 0,89 ha dan 14,25 juta lainnya berlahan rata-rata kurang dari 0,5 ha.

Pada hampir seluruh badan artikel Bonni Setiawan ini saya setujui. Meski saya merasa masih belum cukup kontradiktif. Padahal kondisi kehidupan kita, di bawah panduan program pengelolaan tanah, penanaman modal asing dan pengelolaan infrastruktur neoliberal semakin bertambah parah. Saya senang pada kata bijak ‘hidup di bawah neoliberalisme, adalah hidup yang makin memburuk’. Ya benar. Dan artikel ini ingin menunjukkan hal tersebut meski, mungkin, tak sepenuhnya bisa memenuhi pretensi besar tersebut. Tapi tak apalah.

Rezim Lapar Tanah Dimulai

Sejak tahun 1960-an, terutama karena setelahkeluarnya UU Pokok Agraria tahun 1960, upaya untuk membangun struktur penguasaan dan kepemilikan agraria dimulai. Di tahun-tahun setelahnya, ada sejumlah redistribusi lahan, seperti redistribusi tanah untuk objek tanah partikelir dan tanah-tanah swapraja. Di Sulawesi Selatan, tanah swapraja milik keluarga raja Gowa di kelurahan Romang Polong dan Samata adalah objek Land Reform yang sudah sempat diredistribusikan ke petani tak bertanah yang dulu kebanyakan anggota Barisan Tani Indonesia (meski tak semuanya). Hanya saja tahun-tahun setelah 1965, setelah kudeta merangkak yang dipimpin Soeharto terhadap kekuasaan presiden Soekarno, para petani meninggalkan lahan-lahannya. Mereka pergi menyebar entah kemana untuk menghindari stigma mereka sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tragedi yang merupakan titik balik upaya pembangunan struktur agraria yang timpang dengan melakukan redistribusi lahan kepada petani penggarap, rupanya tidak hanya terjadi di kabupaten Gowa. Di kabupaten Blitar, ketika melakukan penelitian di tahun 2012, saya juga menemukan fakta dan fenomena yang terjadi dengan logika yang sama. Tanah-tanah yang sudah diduduki petani, kembali diduduki perusahaan bersama preman maupun oleh koperasi tentara. Jadi petani yang telah sempat menguasai lahan, pergi atau diusir dari lahan perkebunan peninggalan kolonial yang berjumlah 22 petak lahan[1].

Bersamaan dengan proses-proses itu, pada tahun 1967 dimulai rezim lapar tanah. Korporasi-korporasi besar mendapatkan konsesi melalui UU Minerba tahun 1967 dan UU Pertanahan 1967, yang mulai berjalan dengan semangat menjauh dari semangat redistribusi lahan dan restruktrisasi penguasan lahan. Di tahun-tahun inilah, perusahaan yang kini ramai dibincangkan karena kasus ‘papa minta saham’, Freeport Indonesia, mengeruk tanah-tanah suku Amungme dan mencerabut orang-orang suku Amungme dari lanskap dan ruang hidupnya. Gunung-gunung di Timika itu telah menjadi lubang galian tailing yang sampai kapanpun takkan bisa kembali menjadi seperti keadaan sebelum rusak dihantam logika ekstraktif perusahaan tambang raksasa.

Di tahun-tahun yang sama juga, di Sulawesi, perusahaan multinasional pertambangan juga memulai ekstraksinya, PT. INCO yang kini menjadi PT. Vale. Mereka menguasai lahan-lahan antara daerah Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan daerah Pomalaa provinsi Sulawesi Tenggara dan daerah-daerah di Sulawesi Tengah. Dan logika pemerintahan kapitalis yang memfasilitasi kepentingan usaha dan usahawan besar, saya kira terjadi dimana-mana di bawah rezim Soeharto. Sudah menjadi rahasia umum kalau hutan menjadi hak ekslusif dari usahawan dan kroni keluarga Soeharto, Bob Hasan. Raja hutan yang menguasai Hak Pengelolaan Hutan di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.

Menjauhnya pengelolaan agraria dari semangat keadilan setelah rezim Soekarno tumbang, banyak diyakini oleh pengamat masalah-masalah agraria. Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi,misalnya, menyimpulkan: “Pemerintahan Orde Baru (Orba) Soeharto membawa perubahan besar pada politik agraria di Indonesia pasca 1965. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang memiliki pandangan politik agraria ‘tanah untuk rakyat’ (land to people) dan ‘tanah untuk petani penggarap’ (land to tiller) yang dijalankan melalui program reformasi pertanahan, maka politik agraria rezim Orba bertolak belakang dengan hal itu. Orientasi politik agraria rezim Orba adalah untuk mendukung investasi-investasi skala besar. Penyediaan lahan skala besar untuk kepentingan modal dalam negeri maupun luar negeri menjadi prioritas.[2]Sebuah era titik balik.

Pada era ini terjadi dua hal penting. Pertama, akumulai tanah luas di sebagian kecil keluarga usahawan dan kroni-kroni kekuasaan. Untuk hal pertama ini, politik agraria Orba jelas terlihat berpihak padanya. Tanah untuk industri kehutanan, tanah untuk proyek pertambangan skala besar. Untuk hal ini, menurut catatan departmen pertambangan tahun 1999, alokasi untuk lahan bagi 555 perusahaan pertambangan adalah seluas 267 juta hektar; tanah untuk perkebunan berskala besar, logika ini dikembangkan dengan instrumen HGU. Hingga tahun 2000, tercatat 2.178 perusahaan, baik swasta maupun perusahaan milik negara menguasai 3,52 juta hektar lahan perkebunan. Bahkan untuk perkebunan sawit yang booming pasca Orba hingga tahun 2002 sudah 6 juta hektar lahan untuk perkebunan sawit; tanah untuk industri skala besar; tanah untuk pembangunan kota baru dan pariwisata[3]; dll Kedua, keterlepasan rakyat dari penguasaan lahan. Diskursus Marxian menyebut ini sebagai proletarisasi. Atau proses yang kemudian pada tulisan Bonni disebut differensiasi agraria, sebagaimana istilah yang digunakan oleh artikel Partai Rakyat Pekerja (PRP)yang dikutipnya. Istilah yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan, meski tak sepenuhnya bisa dipertukarkan pemakaiannya. Untuk hal ini kita bisa menyaksikan survei yang dilakukan Kato (1973) yang menyebutkan sekitar 7,21 juta keluarga atau 33,4 persen dari jumlah rumah tangga petani disebut Tuna kisma atau absolute landless. Di atasnya, sekitar 14,4 juta keluarga menguasai rata-rata luasan tanah sejumlah 0,99 ha saja.[4]

Ini adalah pembedaan/penjarakan yang sempurna. Sebuah proses differensiasi yang menjelaskan: sebagian kecil orang semakin memiliki lahan amat luas dan sebagian lainnya makin terlepas dari penguasaannya atas lahan. Karena itu, pertanyaan bung Bonni ‘bagaimana differensiasi petani ini terjadi?’ mungkin bisa sedikit terjawab. Meski belum sepenuhnya. Sub bab berikut mungkin bisa mewakili konteks mikro penjelasan bagaimana rakyat terproletarisasi.

Pelajaran dari Pengembangan kota Mamminasata

Menurut hemat saya, proletarisasi di Sulawesi Selatan bentuk utamanya, dan inilah yang menjadi proses yang hasilnya tampak dalam kenyataan kita saat ini, ada tiga. Pertama, mengikuti penjelasan Wiradi di atas, adalah alokasi tanah untuk usaha perkebunan besar dan usaha pertambangan besar. Kasus PTPN XIV di kabupaten Takalar, PT. Vale di Luwu, dll bisa menjadi contoh bagimana lahan diperuntukkan bagi usahawan besar dan karena itu menyingkirkan rakyat dari penguasaannya di sana.

Kedua, pembangunan infrastruktur dan perencanaan kota seperti Mamminasata yang mengalokasikan lahan untuk kepentingan kapitalis. Hal seperti yang dikemukakan oleh bung Bonni dari ungkapan Kompas, bisa menjadi contoh proses kedua ini. Pemerintah merencanakan, menyusun peta lalu kemudian perusahaan-perusahaan besar sektor properti dan infrastruktur masuk untuk mengambil konsesi-konsesi dalam rencana tersebut. Dalam kasus Mamminasata [5] ketika perencanaan sudah mewujud dalam struktur ruang Mamminasata, terjadi banjir pembelian lahan oleh kapitalis-kapitalis besar ke pedesaan sekitar Makassar. Akses para kapitalis terhadap rencana tata ruang jelas tampak pada lokasi-lokasi strategis telah dimiliki dan dikelola oleh mereka. Sebut contoh, Ciputra mereguk untung besar dari pembukaan jalan tembus Mamminsata Makassar-Gowa di jalan Hertasning. Konsesi perumahan Citraland Celebes satu dekade terakhir, telah menunjukkan keunggulan lokasional yang didapatkan oleh Ciputra. Di pesisir, Ciputralah yang mendapatkan konsesi, bahkan perusahaan yang sama ditunjuk untuk mendesain dan merencanakan ‘kota masa depan’ di atas pesisir laut yang direklamasi. Lebih dari itu, sebuah resort dan taman golf mewah terbesar di Indonesia Timur di jalur Mamminsata telah beroperasi hampir satu dekade terakhir. Di saat bersamaan, dengan lokasi konsesi pembangunan perumahan pada jalur Mamminasata, perusahaan pengembang nasional seperti BSA Land, GMTD milik James T Riadi, Lippo dll telah beroperasi memperebutkan ruang-ruang ‘paling menguntungkan secara posisional’ dalam perencanaan yang lebih dulu bisa mereka akses. Namun, untuk usaha properti bukan hanya perusahaan tersebut yang mereguk untung. Dari data yang saya kumpulkan, sejumlah raksasa properti yang beroperasi di tiga desa di jalur Mamminasata menguasai lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi perumahan dalam tiga dekade terakhir:

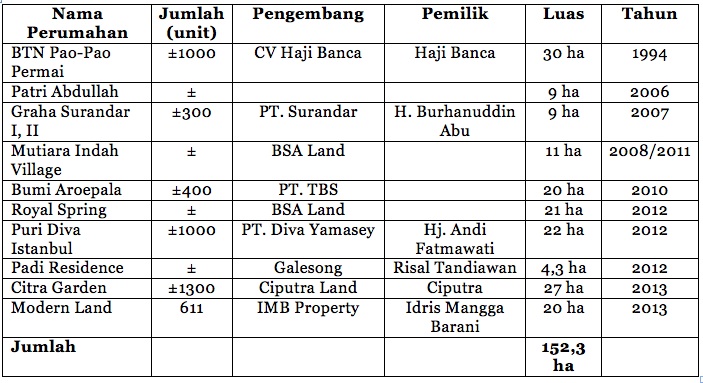

Tabel.1

10 Perumahan Dengan Jumlah Luas Lahan Tertinggi

Data di atas menunjukkan adanya akumulasi lahan di tangan segelintir kapitalis properti. Akumulasi tanah adalah gejala penumpukan sejumlah besar lahan pada sejumlah kecil keluarga. Dalam konteks tiga kelurahan lokasi penelitian ini, akumulasi lahan dilakukan oleh sejumlah pengembang perumahan yang nantinya akan dibangun menjadi perumahan komersial. Sekarang ini ada ±65 lokasi konsesi perumahan yang sudah terbangun dan sedang dibangun oleh perusahaan properti yang memakan lahan seluas 228,45 ha.

Di sisi yang lain, di desa yang sama, bisa ditunjukkan angka pengurangan jumlah petani dan penyusutan lahan pertanian sekitar satu dekade terakhir.

Proletarisasi: Cerita Dari Desa Pinggiran Kota

Data yang digunakan dalam uraian ini adalah data kelurahan Romang Polong yang dipimpin oleh seorang petani pemilik lahan kecil, yang juga sekaligus bekerja sebagai petugas Keamanan di Kampus UIN, yang berada di kelurahan Romang Polong. Penggunaan data hanya dari satu kelurahan ini dikarenakan sulitnya data didapatkan dari kelurahan lainnya. Dua kelurahan yang tidak memberikan data lengkap ini mengeluhkan berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan perumahan dan karena itu anggota kelompok tani mereka semakin menyusut.

Ketua Gapoktan kelurahan Paccinongan, Dg. Nuntung, misalnya mengemukakan bahwa ‘gapoktannya sekarang tidak diisi oleh petani yang menggarap sawah, tetapi petani yang hanya bertani di lahan pekarangan rumahnya. Bahkan sebagian besarnya tidak lagi bertani. Gapoktannya sendiri saat ini tidak lagi menjadi kelompok tani dalam arti mengorganisasi para petani, tetapi merupakan sebuah koperasi simpan pinjam untuk para anggota kelompok taninya yang sudah tidak memiliki lahan pertanian’.[6]

Secara formal Gapoktan kelurahan Paccinongan memang memilik 11 kelompok tani binaan. Sebelas kelompok tani ini masing-masing memiliki 25 orang anggota. Jika dikalikan, anggota tani Gapoktan kelurahan Paccinongan adalah 280 Orang. Tetapi ini hanya data formal alias data di atas kertas. Menurut pengakuan Dg. Nuntung, “Sudah tidak ada petani. Mereka semua mengelola dana bantuan dinas pertanian untuk koperasi petani. Jadi mereka bergerak di sektor lain dengan bantuan dana dari koperasi petani tersebut”[7]. Mungkin sedikit berlebihan, sebab di belakang perumahan Griya Samata Permai masih ada sawah. Di sekitar perumahan Surandar, juga masih ada petak sawah dan ladang. Tapi memang jumlahnya makin sedikit. Bahkan tahun-tahun terakhir ini terus ditimbun untuk pembangunan perumahan.

Dari kelurahan Samata, cerita tragis serupa juga didapatkan. Kelompok tani yang ada datanya di Gapoktan hanya satu kelompok tani dengan anggota 25 orang petani, yang mengelola lahan 14,5 ha. Menurut sumber lain, Gapoktan Samata sedang carut-marut oleh masalah internal dan makin sedikitnya jumlah lahan.

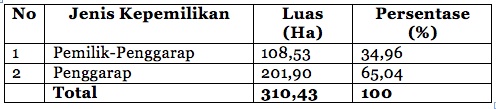

Dalam catatan kelurahan Samata, jumlah petani penggarap sudah sangat tinggi persentasenya dibandingkan petani yang memiliki sendiri lahannya. Tercatat ada 108,53 ha lahan saja yang digarap oleh pemilik penggarap, tetapi ada 201,90 ha lahan yang digarap oleh petani penggarap. Berikut data rinciannya:

Tabel 2:

Status Kepemilikan Lahan Kelurahan Samata

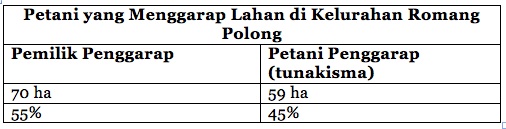

Kita kembali ke data kelurahan Romang Polong. Di kelurahan ini, menurut catatan Gapoktan kelurahan Romang Polong, ada 292 orang petani yang tergabung dalam 10 kelompok tani. Dari 292 petani anggota kelompok tani Romang Polong, hanya 129 petani yang lahannya di Romang Polong. Dari 129 petani yang lahannya di Romang Polong, ada 59 orang petani penggarap tuna kisma, atau 45 persen dari total jumlah petani yang bertani di Romang Polong. Dari keseluruhan jumlah petani anggota Gapoktan Romang Polong, 58 orang di antaranya, dalam tahun 2013 saja, kehilangan lahan pertanian antara 10-60 persen atau berkurang 23,24 ha lahan.[8] Bahkan, menurut catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, 45 persen lahan digarap oleh petani penggarap atau tunakisma. Untuk lebih jelas berikut kami sajikan tabel petani pemilik penggarap dan petani penggarap yang menggarap di wilayah kelurahan Romang Polong:

Tabel 3:

Persentase Petani Pemilik penggarap Lahan Dan Petani penggarap Tidak Memiliki Lahan

Berdasarkan catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, dari seluruh lahan yang ada di kelurahan tersebut, 13,61 persen digarap oleh para petani yang statusnya bukan pemilik lahan. Artinya mereka adalah petani-penggarap atau buruh tani.[9]

Catatan ketiga, proses terlepasnya rakyat dari lahannya terutama terjadi karena proses jual beli lahan. Proses ini terlihat acak dan tidak terstruktur, tetapi sesungguhnya distrukturasi oleh kebijakan-kebijakan besar yang menyebabkan tanah semakin mudah terlepas dari penguasaan pemiliknya. Proses strukturalnya, misalnya, ketika pemerintah mengadopsi Land Administrasion Project (LAP) atau Land Manajemen Policy Develompment Program (LMPDP) Bank Dunia, yang mengarahkan tanah terinkorporasi ke dalam sistem pasar kapitalis. Sehingga sertifikasi tanah mengarah kepada mudahnya rakyat berlahan kecil melepaskan asetnya kepada kapitalis besar. Atau program lama digulirkan oleh pemerintah Orde Baru bertajuk Revolusi Hijau, yang secara umum mengarahkan aktivitas pertanian menjadi aktivitas usaha produksi pertanian skala industri. Dalam logika semacam itulah, pasar bibit, alat-alat pertanian, racun pestisida ataupun pupuk disiapkan. Sayangnya, semua itu disiapkan di tengah kondisi kebanyakan petani kita, seperti dikemukakan di awal tulisan ini, adalah mereka yang berlahan kecil. Karena itu aktivitas usaha pertanian menjadi tidak menguntungkan bagi petani dengan lahan kecil. Seringkali ditemukan dalam usaha pertanian kecil, mereka mengalami defisit karena modal yang dikeluarkan untuk membeli bibit, menyewa traktor, mesin pemasok air, pupuk dan pestisida seringkali lebih besar dibanding hasil panen yang didapatkan. Karena itulah penjualan lahan kecil menjadi jalan yang paling mungkin dilakukan oleh petani sambil berharap masuk ke dalam pekerjaan di perkotaan atau menjadi buruh tani.

Salah satu catatan tambahan dari bagaimana rakyat terlepas dari penguasaan lahannya adalah bagaimana rencana-rencana penataan ruang (secara longgar bisa disepadankan dengan produksi ruang) telah menguntungkan pemodal dan membuat rakyat tidak dapat apa-apa dari proses-proses tersebut. Karena itu, ulasan berikut diharapkan menjawab pertanyaan Bung Bonni yang kedua “siapa para pemodal besar atau kelas kapitalis tersebut yang banyak mereguk untung dari proses-proses yang kompleks ini?

Siapa mendapat apa?

Pembangunan Smelter dan Muka Lama Oligarki Ekonomi

Pada awal tahun 2014, gubernur Sulsel, mengungkapkan optimisme atas pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2014: “perekonomian kita masih akan terus tumbuh di tahun ini. Smelter, misalnya, akan dibangun di beberapa daerah di Sulsel akan menyerap tenaga kerja dan memutar roda ekonomi”. Siapa yang mereguk nikmatnya proyek tersebut? Dengan sejulah kemudahan dan penghilangan hambatan investasi (investment barrier), tentu ini menjadi keuntungan yang berlipat bagi investor yang mendapatkan konsesinya secara khusus. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut:

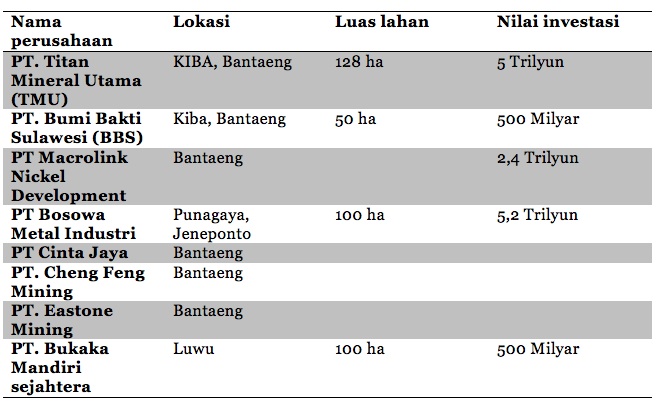

Tabel 4:

Total investasi di Sul-Sel untuk smelter sekitar 40 trilyun. Anak perusahaan Yusuf Kalla, PT. Bukaka Mandiri Sejahtera, mendapatkan jatah proyek smelter di kabupaten Luwu. Perusahaan ipar dari Yusuf Kalla, yakni Aksa Mahmud, melalui PT. Bosowa Metal Industri mendapat konsesi untuk membangun smelter senilai 5,2 trilyun. Selain itu faksi bisnis baru di Sulsel, yang memiliki hubungan baik dengan donor Jepang JICA, menggarap sejumlah besar proyek di Bantaeng. Smelter Bosowa ini akan dibangun terutama untuk menunjang kerja usaha tambang nikel Group Bosowa di Konawe, Sulawesi Tenggara seluas 1000 ha.

Tidak hanya mendapatkan konsesi-konsesi smelter di atas, Kalla dan group Bosowa juga mendapat konsesi pembangunan pembangkit listrik. Bosowa membangun di Jeneponto dengan kapasitas 2×125 Megawat dan group kalla mendapatkan konsesi pembangunan proyek 340 megawatt di Poso I, Poso 2 Ekstension dan Poso 3.

Selain proyek-proyek di atas, di Makassar juga sedang membangun proyek prestisius sepertiAirport City, yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura dan perluasan bandara oleh group Bukaka, yang akan menelan investasi sebesar 10 trilyun. Juga pembangunan Centerpoint Of Makassardengan investasi sebesar 200 trilyun, yang konsesinya akan dipegang oleh pengembang raksasa nasional, Ciputra. Sebelum proyek ini, Ciputra telah satu dekade berinvestasi di Sulawesi Selatan (dengan produk perumahan seperti Citraland Celebes seluas 33 ha, Paddivaley golf 400 ha, Vidaview apartmenen 1,3 ha dan Citra Garden seluas 27 ha) dan telah merasakan perbaikan infrastruktur melalui MP3EI, dan pembangunan kota Mamminasata ikut memperlancar sirkulasi fulus yang mereka investasikan.

Bahkan setelah skema perluasan dan pembangunan kota metropolitan Mamminasata ini telah ikut membantu memperlancar arus keuangan masuk ke Sulawesi Selatan melalui skema investasi. Tiga tahun setelah skema ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, Makassar telah berubah menjadi kota yang dialiri banyak investasi. Di sektor properti misalnya, akan dibangun sejumlah proyek pencakar langit: Best Western, Royal Apartmen (22 lantai) dengan kapasista 672 unit kamar dengan investasi minimal 215 milyar, menara Iqra kampus Unismuh Makassar, Multi Niaga Junction (12 lantai) dengan total investasi 70 milyar, gedung Pinisi kampus UNM (17 lantai), Grand Tower UMI, gedung Panin, Vidaview apartemen (kerjasama Ciputra dan Galesong) dengan kapasitas 750unit), Agung Podomoro, Superblok St Moritz, Lippo Group dan Karebosi Condotel setinggi 18 lantai dengan total investasi Rp. 100 milyar.

Bersamaan dengan gegap gempita proyek investasi akibat pebaikan infrastruktur tersebut, di tingkat bawah rakyat kecil menanggung buntungnya. Untuk menghindari buble economic, BI menetapkan kredit pemilikan rumah menjadi minimal 30 persen. Meski demikian, di Makassar bisnis properti terus tumbuh. Investor lokal dan nasional terus memperebutkan pasar bisnis properti ini. Harga properti makin mahal. Menurut survei Bank Indonesia untuk kategori properti residensial, Makassar menjadi kota dengan harga rumah tertinggi setelah Surabaya pada tahun 2013 (Tribun Timur, Mei, 2013). Di tahun yang sama, harga tanah di Makassar tertinggi setelah Jakarta (Tribun Timur, April,2013). Bahkan harga rumah dengan skema kredit subsidi melalui pembiayaan naik dari harga maksimal (5. Juta menjadi 115 juta). Kenaikan harga lahan dan harga rumah menjadi hantaman tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak seluruh perubahan ini terjadi begitu cepat, persoalan penataan ruang, perubahan lanskap, harga lahan dan peruntukannya telah amat ditentukan oleh rezim properti. Tanah-tanah petani menjadi semakin terserap masuk ke dalam isapan korporasi properti. Sebagai misal, saat ini Royal Spring telah membeli lahan di sekitar perumahan yang dibangun di atas lahan 21 ha. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya lebih duakali lipat dari jumlah lahan awal, yakni 50 ha. Bumi Aroepala juga terus membeli lahan di sekitar perumahannya, agar perumahannya tak kekurangan lahan untuk dibangun produk properti lagi. BTN Graha Surandar, yang semula hanya Surandar I, telah diperluas lagi dengan membeli lahan-lahan yang dulu belum terbeli di sekitar perumahannya. Akhir dari cerita tumbuh berkembangnya industri properti dan makin berkuasanya rezim perusahaan properti di tiga kelurahan ini adalah kenaikan harga terus menerus. Dan ini tentu hanya akan menguntungkan mereka yang kaya dan memiliki bisnis perumahan, sebab harga tanah yang naik juga diikuti dengan kenaikan harga properti yang juga makin mahal. Saat ini harga properti di Makassar (termasuk wilayah Gowa) adalah yang termahal setelah Jakarta[10]. Menurut survei tahunan BI harga rumah di Makassar termahal setelah Surabaya[11]. Di kawasan jalan lintas Tun Abdulrazak bahkan taksiran harganya sudah mencapai Rp. 1,5 juta- 15 juta.[12]

Kepada siapa kenaikan harga ini akan berdampak? Mereka yang tidak mampu membeli rumah tentu harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan rumah. Menurut catatanKompas, tahun 2015 ini Indonesia kekurangan 15 juta rumah. Defisit yang sangat besar ini hanya direspon oleh presiden Jokowi di tahun 2015 dengan mencanangkan program satu juta rumah pada tanggal 29 april 2015. Itu berarti masih ada defisit 14 juta rumah.

Jadi, kembali ke pertanyaan di atas, siapa mendapatkan apa (termasuk di dalamnya pertanyaan siapa tak mendapatkan apa-apa), sudah menjadi benderang. Dan saya ingin menutup artikel dengan mengulangi pernyataan: hidup di bawah kapitalisme adalah hidup yang makin memburuk!***

Penulis adalah Pengajar Sosiologi Modern dan Postmodern di fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Mengelola perpustakaan dan pusat dokumentasi sosial carabaca.

____

[1] Lihat Amin Tohari, M Nazir dan Muhammad Ridha Demokrasi Dan Struktur Penguasaan Agraria Di Kabupaten Blitar (Yogyakarta: Sains dan STPN, 2012) h. 10

[2] Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia (Bandung: ARC, Bina Desa dan KPA, 2011) h. 6

[3][3] Ibid. 12-16

[4] Ibid

[5] Untuk bagian ini saya banyak menggunakan dan mengutip hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2013, yang terbit menjadi buku Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan (Makassar: carabaca, 2015) hal. 67

[6] Wawancara Dg. Nuntung

[7] ibid

[8] Data olahan dari rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2013 untuk kelurahan romang polong dan Wawancara Dg Naba

[9] Laporan penyuluhan dinas pertanian kecamatan somba opu kelurahan romang polong

[10] Tribuntimur Harga Jual Tanah Property Di Makassar Tertinggi Setelah Jakarta. Lihat tribuntimur edisi hari jumat/24/1

[11] Tribuntimur edisi 23/12/2013. Lihat juga KPR Masih Menjadi Pilihan Utama (Realestat Edisi 6 2012) hal. 19

[12] Ibid

http://indoprogress.com/2016/02/bagaimana-rakyat-terlepas-dari-tanahnya/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+indoprogress-feed+%28IndoPROGRESS%29

0 komentar:

Posting Komentar