SEJARAH modern Asia Tenggara adalah sejarah konflik di antara

negara-negara di kawasan tersebut. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, klaim

Filipina atas Sabah, berpisahnya Singapura dari Malaysia, Perang

Vietnam hingga invasinya ke Kamboja. Berbagai konflik yang terjadi

tersebut tidak lepas dari peran negara-negara besar seperti Amerika

Serikat, Inggris, Soviet (Rusia-red) dan Cina.

Memasuki penghujung akhir dekade 1960-an, terutama dilatar belakangi

peralihan kekuasaan di Indonesia dan Filipina, konflik-konflik ini coba

diredam dengan membangun sebuah kerjasama kawasan, yang kemudian dikenal

dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Tujuan

didirikannya ASEAN selain untuk menghindari konflik di antara

negara-negara anggotanya yang seringkali menjurus pada penggunaan

kekuatan militer, juga dimaksudkan menghadang penyebaran komunisme di

kawasan ini.

Namun seiring perkembangan, terutama pasca Perang Dingin, kerjasama

ASEAN mengarah pada pembangunan blok ekonomi. Berbagai perjanjian yang

dibuat ASEAN didominasi oleh kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang

mengarah pada liberalisasi ekonomi dan integrasi ekonomi kawasan.

Tonggak awal liberalisasi tersebut ditandai dengan disetujuinya Common

Effective Prefential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun

1992.

Dalam perjalanannya, ASEAN terus melakukan penyempurnaan atas

kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat guna terintegrasi secara penuh

serta mentransformasi ASEAN dari satu asosiasi bersifat longgar menjadi

organisasi berdasarkan rule-based organization dan mempunyai legal

personality yang mengikat seluruh anggotanya. Wujud konkrit dari

pengintegrasian tersebut adalah disahkannya Bali Concord II (Declaration

of ASEAN Concord II), yang menyetujui pembentukan ASEAN Community, yang

terdiri dari ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic

Community (AEC) dan ASEAN Social-Culture Community (ASCC), serta

Initiative for ASEAN Integration (IAI) dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali,

Indonesia tahun 2003.

Empat tahun kemudian, tepatnya 20 November 2007, KTT ASEAN ke-13 di

Singapura, para kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN

menandatangani cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN (AEC Blueprint)

bersama piagam ASEAN (ASEAN Charter). Piagam ASEAN mulai berlaku pada

tanggal 15 Desember 2008. Dengan berlakunya Piagam ASEAN resmilah ASEAN

menjadi sebuah rezim baru perdagangan bebas. Piagam ASEAN merupakan

dokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, hak-hak dan

kewajiban-kewajiban, dan sejumlah kekuasaan-kekuasaan dalam proses

legislatif, eksekutif dan yudisial yang wajib diratifikasi oleh seluruh

negara anggotanya. Dengan demikian, setiap negara anggota dituntut untuk

menyesuaikan peraturan di negaranya masing-masing agar sesuai dengan

substansi dan isi Piagam ASEAN. Indonesia merupakan negara kesembilan

yang telah meratifikasi piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008

tentang Pengesahan Piagam ASEAN.

Pasar Tunggal dan Basis Produksi

ASEAN Economic Community merupakan bentuk dari integrasi ekonomi

ASEAN yang mendekatkan pasar regional untuk perdagangan. Capaian

tertinggi dari AEC adalah Pasar Tunggal dan Basis Produksi (Single

Market & Production Base). Namun, bentuk integrasi ekonomi ASEAN

bukanlah Customs Unions sebagaimana yang dipraktekkan oleh Uni Eropa,

melainkan common market.

Penegasan AEC sebagai pasar tunggal dan basis produksi dinyatakan

dalam pasal 1 ayat 5 ASEAN Charter yang berbunyi: “Menciptakan pasar

tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan

terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk

perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas

barang (free flow of goods), jasa-jasa (free flow of services) dan

investasi yang bebas (free flow of investments); terfasilitasinya

pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh

(free flow of skilled labour); dan arus modal yang lebih bebas (freer

flow of capital)”

Pelaksanaan Pasar Tunggal dan Basis Produksi, sebagaimana ditetapkan

dalam AEC Blueprint merujuk pada Common Effective Prefential

Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) yang diatur di bawah skema

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Dalam Pasal 3 CEPT disebutkan,

CEPT berlaku untuk seluruh produk manufaktur dan semi manufaktur,

termasuk barang modal dan produk pertanian (tanpa terkecuali).[1]

Guna mewujudkan pelaksaan CEPT, ATIGA mengamanatkan dilakukannya

liberalisasi untuk 12 Priority Integration Sector (PIS) dan Food,

Agriculture, and Forestry (FAF)

Masuknya sektor pertanian dan pangan dalam AEC, merupakan satu

strategi ASEAN agar dapat mempertahankan keamanan pangan (food security)

regional dalam jangka panjang, dalam rangka mengantisipasi krisis

pangan, sebagaimana dialami ASEAN pada tahun 2008 lalu. Guna

mempertahankan keamanan pangan regional tersebut, kemudian di bawah AEC,

ASEAN membuat kesepakatan The ASEAN Integrated Food Security (AIFS)

Framework dan The Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security, pada

ASEAN Summit ke 14 tahun 2009. Kesepakatan itu berisi program-program

dan kegiatan penguatan ketahanan pangan regional dan membentuk cadangan

terhadap ketahanan pangan regional, serta mekanismenya.

Tujuan utama dari AIFS adalah peningkatan produksi. Pelaksanaan AIFS

untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan menyususn Strategic Plan of

Action on Food Security (SPA-FS). SPA-FS kemudian diturunkan dalam

bentuk sasaran dari program ini, yaitu:

- meningkatkan produksi pangan;

- mengurangi kehilangan atau kerusakan panen,

- mempromosikan pasar dan perdagangan yang kondusif,

- memastikan kestabilan pangan,

- mempromosikan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap komoditas pertanian, dan

- menjalankan regional food emergency relief arrangements.

- improving agricultural infrastructure development,

- minimising post-harvest losses,

- reducing transaction costs,

- maximizing agricultural resources potential,

- promoting agricultural innovation including research and development on agricultural productivity,

- and accelerating transfer and adoption of new technologies,

Masuk Investasi Besar

Sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia mewujudkan ASEAN Economic Community, dua pekan sebelum menghadiri KTT Ke-24 ASEAN di Myanmar, 11-13 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penerbitan Pepres ini, menurut pemerintah, bertujuan untuk menopang komitmen Indonesia dalam mewujudkan AEC pada 2015.

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang dibuka habis-habisan oleh Pepres ini. Misalnya investasi asing dibolehkan hingga 49 persen untuk usaha budidaya tanaman pangan seluas lebih dari 25 hektar, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada usaha industri perkebunan, keberadaan investasi asing untuk perbenihan diperbolehlan hingga 95 persen untuk usaha seluas lebih dari 25 hektar, yang berlaku bagi tanaman jarak, tebu, tembakau, bahan baku tekstil dan kapas, jambu mete, kelapa, kelapa sawit, teh, kopi, dan kakao; dan lada, cengkeh, minyak atsiri, tanaman obat, rempah-rempah, dan karet. Sedangkan untuk usaha perkebunan, baik yang terintegrasi dengan unit pengolahan maupun tidak, plus industri pengolahannya, juga boleh dikuasai asing hingga 95 persen.

Lalu, untuk usaha perbenihan dan budidaya hortikultura, seperti anggur, buah semusim, jeruk, apel, buah beri; sayuran daun, sayuran umbi, dan sayuran buah; tanaman hias dan jamur, investasi asing diperbolehkan maksimal hingga 30 persen. Tak ketinggalan untuk usaha pengolahan, wisata agro hortikultura berikut usaha jasanya (masing-masing maksimal 30 persen modal asing); usaha penelitian dan uji mutu hortikultura (maksimal 30 persen modal asing); penelitian, pengembangan ilmu, serta teknologi rekayasa (maksimal 49 persen modal asing).

Kehadiran Pepres 39/2014 menunjukkan dengan jelas bahwa AEC memiliki kecenderungan untuk berporos pada industri yang sangat menitikberatkan pada arus bebas barang dan jasa, sehingga mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak petani dalam menjaga produktivitas perekonomian masyarakat di akar-rumput. Dengan kata lain, pemberlakuan AEC akan semakin mengasingkan petani dari sumber kehidupan mereka, sehingga menyebabkan kehidupan petani semakin susah dan terjebak dalam perangkap kemiskinan yang tiada akhirnya.

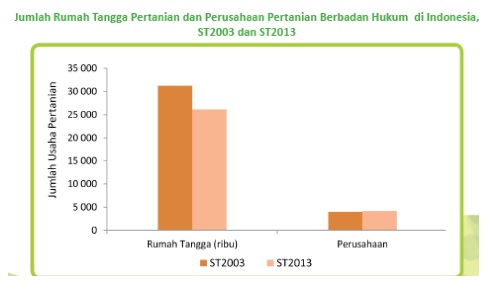

Proses pemiskinan petani tersebut tergambar dari hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS, 2013), yang menyataan bahwa ada penurunan jumlah rumah tangga petani dari besaran 31,17 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 26,04 juta jiwa pada tahun 2013 (BPS, 2013). Namun, sebaliknya, ada peningkatan jumlah perusahaan pertanian dari 4.165 perusahaan menjadi sebanyak 5.922 unit di tahun 2013 (SPI, 2013)[2].

Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, pada tahun 2003 terlihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,50 Ha (5.000 m2) mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada tahun 2013. Tercatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai kurang dari 0,10 Ha (1.000m2) adalah sebesar 4,34 juta rumah tangga, mengalami penurunan sebesar 53,75 persen dibandingkan tahun 2003, yang tercatat sebanyak 9,38 juta rumah tangga. Rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai antara 0,10–0,19 Ha (1.000–1.999 m2) pada tahun 2013 adalah sebanyak 3,55 juta rumah tangga, menurun sebesar 1,45 persen bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang tercatat sebanyak 3,6 juta rumah tangga. Sedangkan golongan luas lahan 0,20–0,49 Ha (2.000–4.999 m2) tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 6,73 juta rumah tangga pada ST2013, menurun sebanyak 83,58 ribu rumah tangga jika dibandingkan tahun 2003. Sedangkan untuk golongan luas lahan yang dikuasai lebih dari 0,50 Ha (5.000 m2), jumlah usaha rumah tangga pertanian hasil ST2013 sedikit meningkat dibandingkan dengan hasil ST2003[3].

Hasil ST 2013 juga menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian paling banyak menguasai lahan dengan luas antara 0,20–0,49 Ha, yaitu sebanyak 6,73 juta rumah tangga. Berbeda dengan yang terjadi pada ST 2003, jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak menguasai lahan dengan luas kurang dari 0,10 Ha, yaitu sebanyak 9,38 juta rumah tangga. Untuk rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan lebih dari 0,50 Ha hasil ST2003 adalah sebanyak 11,43 juta rumah tangga. Angka ini sedikit meningkat (0,70 persen) pada ST2013, yaitu menjadi sebanyak 11,51 juta rumah tangga. Hal yang menarik yang perlu dicermati adalah masih terdapat rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,10 Ha pada ST2013, meskipun jumlahnya menurun tajam dibanding ST2003.

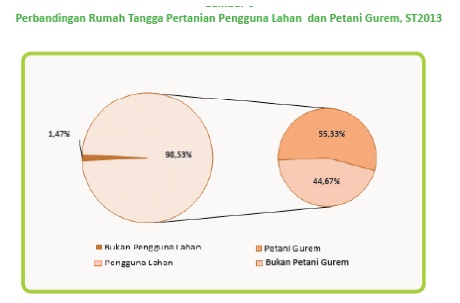

Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan ternyata mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dari sebanyak 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, sebesar 98,53 persen (25,75 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan. Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 1,47 persen, atau sebanyak 384 ribu rumah tangga.

Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 Ha) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 Ha atau lebih). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari 98,53 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 55,33 persennya (14,25 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 44,67 persen (11,50 juta rumahtangga).

Masuknya investasi besar ke sektor pertanian, membuat hilangnya akses dan kontrol rakyat miskin di pedesaan dan pedalaman terhadap sumber-sumber agrarian, sehingga berkontribusi besar terhadap kecenderungan menghilangnya kelas dan profesi petani. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatanya akhri tahun 2014 menyatakan beberapa tahun belakangan ini ancaman terhadap eksistensi keluarga petani semakin menguat. Setiap menitnya 1 rumah tangga petani hilang, dan 0,25 ha lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Koversi tanah pertanian rakyat yang cepat dan meluas ini ditandai pula dengan terkonsentrasi tanah-tanah tersebut ke unit-unit usaha skala besar (perkebunan, pertambangan, kehutanan, infrastruktur).[4]

MP3EI dan ASEAN Connectivity

Karpet merah bagi investasi skala besar pada sektor pertanian tersebut sebelumnya telah pula dibentangkan Indonesia melalui program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang disusun untuk tahun 2011-2025. MP3EI merupakan bagian utuh dari Master Plan on ASEAN Connectivity yang ditetapkan pada Oktober 2010 di Hanoi dan kembali dikukuhkan dalam dokumen tentang ASEAN Connectivity pada KTT ASEAN ke-XIX di Bali, pada 17-19 November 2011. ASEAN Connectivity adalah pelaksanaan percepatan pengkoneksian ASEAN di tahun 2011-2015 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur fisik (konektivitas fisik), kelembagaan yang efektif serta mekanisme dan prosesnya (konektivitas kelembagaan), serta pemebadayaan kemansyarakatan (konektivitas rakyat ke rakyat).

MP3EI merupakan upaya “transformasi ekonomi Indonesia” yang bersifat ‘not business as usual’ yang hendak mengejar ketertinggalan Indonesia di berbagai bidang, serta mengangkat Indonesia menjadi Negara maju dan masuk menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia di tahun 2050, melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada 8 program utama yaitu:

- pertanian,

- pertambangan,

- energi,

- Industri,

- Kelautan

- Pariwisata

- Telematika, dan

- Pengembangan kawasan strategis

Pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk menarik investasi (asing dan domestik) masuk ke kawasan MP3EI, memperlihatkan bahwa sesungguhnya MP3EI yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jelas tidak memperhatikan pembangunan pedesaan dan rakyat desa, sehingga mengakibatkan terjadinya struktur ketimpangan agraria yang sangat masif. Di satu sisi rakyat dirampas hak atas tanah dan airnya, sementara pada sisi yang lain penguasaan korporasi atas sumber sumber-sumber agraria semakin diperluas.

Potensi Dampak Pemberlakukan EAC

Perubahan penguasaan, pemilikan dan pengusahaan lahan secara besar-besaran dari masyarakat kepada pihak investor (domestik/asing) melalui program MP3EI, pada gilirannya telah memberikan berkontribusi besar terhadap peningkatan konflik agraria. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pelaksanaan proyek MP3EI yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, telah mendorong tingginya konflik agraria yang disebabkan pembangunan infrastruktur sepanjang 2014.

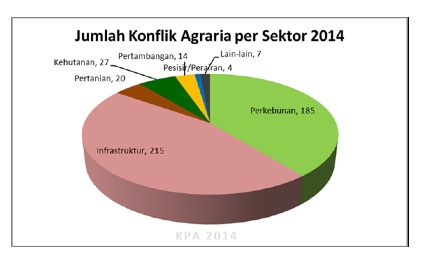

KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK). Konflik agraria tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada proyek proyek infrastruktur dengan jumlah kasus sebanyak 215 konflik agraria (45,55 persen) di sektor ini. Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19 persen), diikuti oleh sektor kehutanan 27 (5,72 persen), pertanian 20 (4,24 persen), pertambangan 14 (2,97 persen), perairan dan kelautan 4 (0,85 persen), lain-lain 7 konflik (1,48 persen). Dibandingkan dengan 2013 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9 persen. Gambaran konflik dapat dilihat pada diagram berikut ini:

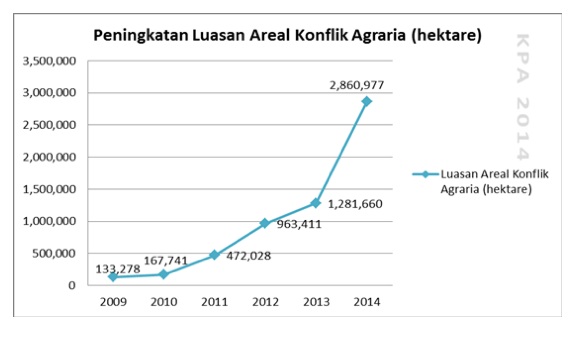

Jika dilihat dari catatan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, maka sejak 2004 hingga ujung 2014 telah terjadi 1.520 konflik agraria dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951.00 hektar, yang melibatkan 977.103 KK. Dengan demikian, rata-rata hampir dua hari sekali terjadi konflik agraria. Dalam satu hari, ada 1.792 hektar tanah rakyat yang dirampas hak penguasaan dan pengelolaanya, dan lebih dari 267 KK terampas tanahnya.[5]

Dari tahun ke tahun luasan areal konflik agraria terus meningkat. Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi konflik agraria di areal seluas 6.541.951.00 hektar. Grafik peningkatan luasan areal konflik ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

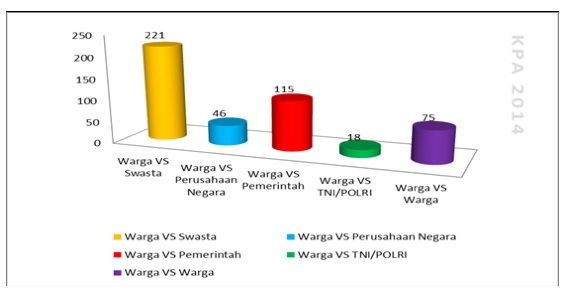

Sementara para pihak terlibat dalam konflik agraria adalah sebagai berikut: konflik agrarian antara warga melawan perusahaan swasta sebanyak 221 konflik; warga melawan pemerintah (pusat/daerah) 115 konflik; warga berhadapan dengan warga 75 konflik; warga melawan perusahaan negara 46 konflik; dan warga melawan asset milik TNI/POLRI 18 konflik.[6] Tingginya konflik antara warga dengan perusahaan mengambarkan masifnya ekspansi modal skala besar ke pedesaan dan pedalaman.

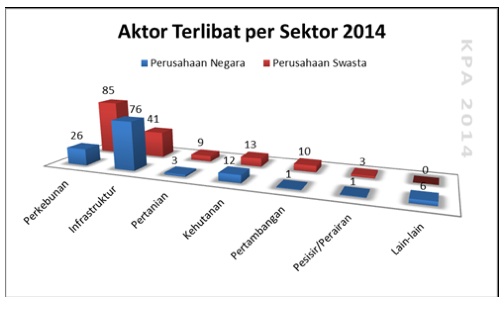

Penguasaan dan pemilikan negara maupun swasta atas sumber-sumber agraria menjadi penyumbang utama konflik agraria. Pada sektor perkebunan misalnya, tercatat 26 konflik agraria yang mengharuskan warga berhadapan dengan pihak perkebunan BUMN, dan 85 konflik dimana masyarakat lokal/setempat harus berhadapan dengan pihak perusahaan perkebunan swasta (mayoritas kelapa sawit). Sementara di sektor infrastruktur tercatat ada 76 perusahaan negara dan 41 perusahaan swasta yang mengakibatkan konflik agraria. Gambaranlebih rinci ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.[7]

Dari gambaran diatas tampak bahwa problem petani hari ini erat kaitannya dengan tanah. Kita tidak mungkin bicara kedaulatan pangan tanpa ikut membicarakan tanah. Paradoksnya, pembangunan dan industrialisasi membuat petani harus merelakan tanahnya. Jika petani bertahan dengan tuntutan mereka untuk terus dapat bertani, ancaman yang dihadapi bukan lagi produktivitas atau hasil panen yang semakin turun, tetapi juga pentungan dan peluru.

Lalu apa artinya integrasi ASEAN melalui AEC bagi petani, ditengah luas lahan yang semakin menyusut dan ancaman ekspansi modal kaum industrialis ? Dalam keadaan seperti ini para petani dipaksa hanya menghadapi dua pilihan:

- Tetap bertahan dengan produktivitas hasil pertanian yang terus menurun

- Menjual lahannya kepada pemilik modal.

Implikasinya:

- Petani harus rela kehilangan tanah dan menjadi ‘buruh tani’ (petani penggarap) yang konsekuensinya hidup dari upah.

- Bekerja ke kota untuk menyambung hidup, baik menjadi kaum miskin perkotaan atau buruh pabrik.

Dalam kaitan tersebut, maka pemerintahan Jokowi-JK harus melaksanakan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (dikenal sebagai UUPA), bukan sebaliknya mendorong lahirnya UU Pertanahan yang baru. RUU Pertanahan dikhawatirkan mengokohkan sektoralisme, padahal pengertian agrarian, bukan sekedar tanah, namun meliputi bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan

Karena itu jika pemerintahan Jokowi-JK memaksakan lahirnya UU Pertanahan dan akan melikuidasi UUPA, yang merupakan benteng terakhir yang mengamanatkan bahwa seluruh sektor agraria (tanah dan sumber daya alam) sebagai satu atap koordinasi dan diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hilangnya UUPA berpotensi semakin meluaskannya kemiskinan karena masyarakat adat, petani gurem dan masyarakat tak bertanah kehilangan kesempatan untuk memiliki tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA, diantaranya pasal 9 yang berbunyi; “Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”, sementara pada pasal 10 dinyatakan; “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan megerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”

Di sisi lain UUPA memberikan perlindungan yang jelas dan kuat terhadap petani kecil dan gurem, sebagaiman dinyatakan dalam pasal 15; “perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah”

Digantinya UUPA akan menghilangkan kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap petani, terutama petani kecil dan gurem ditengah ancaman pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) yang akan mengusur petani dari sumber kehidupan akibat ekspansi besar-besaran investasi skala besar ke sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur dan lain-lain.***

Penulis aktif di Agrarian Resource Center (ARC), Bandung dan Resistance and Alternatives to Globalization (RAG), Jakarta.

___

Kepustakaan:

Aartsen, Van, Ekonomi Pertanian Indonesia, Pembangunan , Jakarta 1953

Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2013, Jakarta, 2014

Bahriadi, Dianto dan Brenstein, Henry, Tantangan Kedaulatan Pangan, ARC, Bandung, 2014

Burmansyah, Edy, Rezim Baru ASEAN, Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Insist dan RAG, Yogyakarta, 2014

Hertanti, Rachmi, Kajian Atas Dampak Pasal 1 angka 5 ASEAN Charter Mengenai Pembentukan Pasar Tunggal & Basis Produksi (Single Market & Production Base) Terhadap Sektor Pangan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatam Akhir Tahun 2014, Jakarta 2014

—————————————, Laporan Akhir Tahun 2013, Jakarta 2013

Muslim, Edib, Saat dunia tiada lagi sama, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025, Makalah disampaikan pada workshop peningkatan kontribusi Iptek dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Jakarta, Mei 2012

Saragih, Mida, Pertanian Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN, Opini, Kompasiana, 2014

Setiawan, Bonnie, Jaringan Rantai Kapitalisme Global, Resist Book dan RAG, Yogyakarta, 2014

———————, Globalisasi Pertanian, Institute for Global Justice, Jakarta, 2003

UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

—————-

[1] Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)

[2] Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik, hal 6

[3] Ibid, Hal 10-11

[4] Catatan akhir tahun 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria, hal 7

[5] Ibid, hal 11

[6] Ibid, hal 14

[7] Ibid, hal 20

0 komentar:

Posting Komentar